在医疗设备制造领域,传统加工方式(如车削、铸造)长期占据主导地位,但面对复杂几何结构、个性化需求及快速研发周期的挑战,其局限性日益凸显。近年来,3D打印技术(增材制造)的突破性发展,为医疗设备零件加工带来了革命性变革,尤其在个性化定制领域展现出巨大潜力。本文将从技术原理、应用场景及行业影响三个维度,探讨3D打印如何重塑医疗设备零件加工的未来。

一、3D打印技术的原理与医疗设备零件加工的适配性

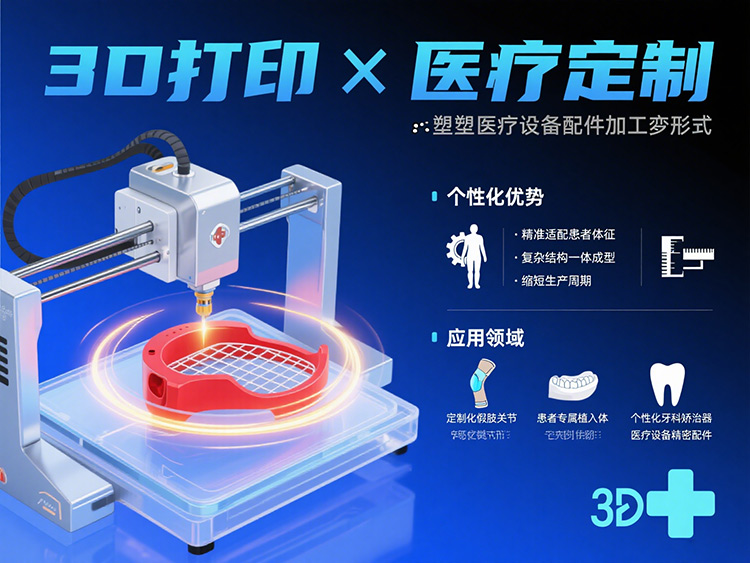

3D打印技术通过逐层堆叠材料(如金属粉末、高分子树脂)制造三维实体,其核心优势在于:

1. 复杂结构可加工性:传统工艺难以实现的镂空、多孔结构(如骨科植入物的仿生孔隙),3D打印可精准成型;

2. 材料多样性:支持钛合金、钴铬合金、生物陶瓷等医用材料,满足不同性能需求;

3. 快速迭代能力:通过数字建模直接输出原型,缩短研发周期。

在医疗设备零件加工中,3D打印技术可直接基于患者CT/MRI数据生成个性化设计,例如为骨科患者定制与骨骼形态完全匹配的植入物,或为牙科患者制造精准的牙冠、种植体。这种“以患者为中心”的制造模式,正是传统工艺难以企及的。

二、3D打印在医疗设备零件加工中的典型应用

1. 定制化植入物

– 骨科领域:3D打印的钛合金髋关节、脊柱融合器可根据患者骨骼三维数据定制,提升固定强度并促进骨组织融合。例如,某医院为脊柱畸形患者打印了个性化椎体,手术时间缩短30%,术后恢复效果显著优于传统植入物。

– 颅颌面修复:针对面部缺损患者,3D打印可制造与面部轮廓完全贴合的钛合金支架,避免传统模具手工加工的误差。

2. 手术导航与辅助器械

– 3D打印的手术导板可精准定位钻孔或切割位置,降低手术风险。例如,在复杂骨折复位中,导板能确保螺钉植入角度与术前规划完全一致。

– 个性化手术模型(如心脏模型)可帮助医生提前模拟手术步骤,提升术中效率。

3. 微型化与柔性设备

– 3D打印的微型传感器、柔性电极可集成于可穿戴医疗设备(如血糖监测贴片),实现无创、连续监测。

三、3D打印技术对医疗设备零件加工行业的深远影响

1. 打破传统工艺壁垒

3D打印无需开模、无需复杂工装,可直接从数字模型到成品,大幅降低小批量定制成本。例如,某企业通过3D打印生产定制化牙科种植体,单件成本较传统铸造降低40%。

2. 加速产品创新与临床转化

从设计到原型制造仅需数小时,3D打印技术使医疗设备零件加工企业能快速验证新概念。例如,某科研团队利用3D打印开发出可降解骨固定材料,仅用6个月完成从实验室到动物实验的转化。

3. 推动“按需生产”模式

结合云计算与AI算法,3D打印可实现全球范围内“数据共享、本地制造”。例如,偏远地区医院可将患者数据上传至云端,由本地3D打印中心快速生产所需医疗设备零件,解决供应链瓶颈。

四、挑战与未来发展方向

尽管3D打印技术优势显著,但医疗设备零件加工行业仍需解决以下问题:

• 材料性能与生物相容性:需开发更多符合ISO 10993标准的医用材料;

• 标准化与监管:各国对3D打印医疗设备的审批流程尚未完全统一;

• 成本与效率:工业级3D打印设备及耗材成本仍较高,需进一步优化工艺。

未来,随着多材料打印、生物墨水(如细胞打印)及AI辅助设计的成熟,3D打印将向更高精度、更广领域拓展。例如,打印带有血管网络的生物组织,或直接制造可降解药物载体,进一步推动个性化医疗的普及。

3D打印技术正在重新定义医疗设备零件加工的边界,从“标准化生产”迈向“个性化定制”。通过突破传统工艺的限制,它不仅提升了医疗设备的适配性与疗效,也为患者带来了更安全、高效的治疗方案。随着技术迭代与行业规范的完善,3D打印有望成为医疗设备零件加工领域不可或缺的核心力量,推动全球医疗产业迈向智能化、精准化的新纪元。